Mon regard sur l’état actuel de la littérature de notre pays est un regard d’espérance. C’est vrai que ça ne bouillonne pas, ça ne se bouscule pas encore chez nous comme ailleurs, mais le vide qui s’est créé après la génération de Olympe Bhêly-Quenum et Jean Pliya est en train d’être comblé.

BL : Monsieur Dossa, bonjour. Grande est notre joie de vous avoir sur notre blog. Veuillez-vous présenter.

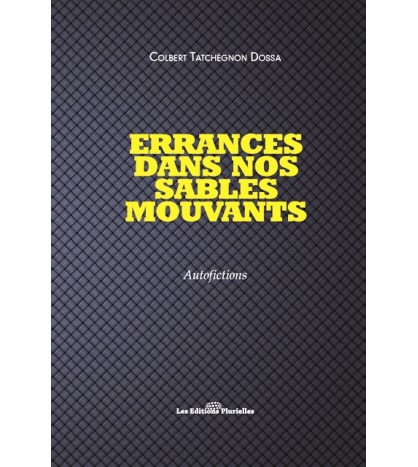

Bonjour, chers amis du blog Biscottes littéraires. Je suis Colbert Tatchégnon DOSSA. Enseignant et journaliste, je viens de publier « Errances dans nos sables mouvants », un recueil de nouvelles ayant fait l’objet de l’une de vos chroniques sur votre blog tout récemment. Et je profite d’ailleurs de l’occasion pour vous en remercier car à peine ce livre est sorti, vous l’avez cueilli comme si vous l’attendiez et vous en avez fait une critique littéraire. Cela m’a profondément ému. Je vous sais gré alors pour tout ce que vous faites pour la promotion des œuvres littéraires béninoises.

BL : Vous avez un joli prénom : TATCHEGNON. La dation des noms chez nous n’est pas souvent le fait du hasard. Que recèle ce prénom assez évocateur : TATCHEGNON?

TATCHEGNON, c’est mon prénom-talisman, mon prénom porte-bonheur. Littéralement traduit du goun ‒ dont ma langue maternelle constitue une variante ‒, TATCHEGNON signifie « ma tête est bonne » ; ce qui veut dire que la chance, m’accompagne, ou, si vous voulez, je suis entouré d’une bonne aura. En langage ésotérique, les initiés du Fâ diraient : DJOGBE (ALI MA NON SOUDO DJOGBE) c’est-à-dire la voie est ouverte, la voie est libre, rien ne peut m’empêcher d’évoluer. J’en parle avec fierté parce que ce prénom identitaire a une histoire. Par la force des choses, il a failli disparaître. La preuve, il ne figure pas sur mon acte de naissance. En fait, je ne suis pas né à l’hôpital. Par conséquent, je ne dispose pas d’acte de naissance authentique. C’est quand, orphelin de père, j’ai été adopté par mon oncle, Norbert Kinsou BONOU ‒ à qui je rends un grand hommage, il est d’ailleurs l’un des dédicataires de mon œuvre ‒, qu’on m’a fabriqué un acte de naissance avec uniquement mon prénom occidental : COLBERT. Or, je me souviens que ma grand-mère paternelle, ayant du mal à prononcer COLBERT, m’appelait TATCHEGNON. Je n’ai pas eu l’occasion de lui en demander la signification avant sa mort, mais j’ai compris au fil des ans que c’est toute une prière de bénédiction qu’elle prononçait sur ma vie. Et cette prière s’exauce continuellement car je vois son effet dans tout ce que j’entreprends. C’est donc pour, d’une part, ne pas estomper cette prière et, d’autre part, rendre hommage à ma grand-mère, que j’ai décidé de garder ce prénom devenu mon nom de plume.

BL : Vous êtes écrivain. Quand cette vocation est-elle née en vous ?

Est-ce que je peux dire exactement quand est née en moi la vocation d’écrivain ? Ce n’est pas évident. Par contre, ce dont je suis certain est que ma passion pour l’art date de très longtemps. Dès ma prime enfance, je ne rêvais que d’une chose : devenir artiste et former un groupe folklorique comme ADJAHOUI, DOSSOU LETRIKI et autres. Je cite les noms de ces deux génies car quand j’accompagnais mon père au champ, il ne faisait que fredonner leurs chansons pour rythmer les travaux champêtres. Et cela me charmait et me procurait un plaisir inouï. Tout cela fait que mon âme est fortement attachée à mon terroir, je veux dire à ma culture. D’ailleurs jusqu’à présent, j’écoute plus du traditionnel que du moderne. Je rêvais donc d’une vie d’artiste chanteur. C’est pourquoi s’il y a un personnage auquel je m’identifie vraiment dans « Un piège sans fin » d’Olympe Bhêly-Quenum, c’est bien Bossou ; car son kpété est bien un instrument de musique qui m’est familier. Sa vie d’oiseau migrateur au service de l’art ‒ pour paraphraser Alain Mabanckou ‒, est bien ce dont j’ai toujours rêvé dans mon enfance. Par ailleurs, toujours dans mon enfance, quand j’ai été scolarisé, il y a la langue française qui a commencé à exercer un certain charme sur moi. Quand j’écoutais les échanges en français entre mon maître, Bienvenu GODOHAN ‒ resté directeur de l’école de base de DEKANGBO (GBEKO) jusqu’à sa mort tout récemment ‒, et ses amis instruits, j’étais sidéré par la musicalité de cette langue. Et je me disais que quand je serais grand je composerais plein de chansons dans cette langue. Mais quand j’ai eu mes trente-deux dents, je me suis rendu compte que je n’ai pas le potentiel requis pour embrasser une carrière de chanteur. Et à défaut de cela, ce dont je me suis senti capable, c’est de composer des œuvres littéraires ; et je m’y attelle. Je peux donc dire que ma vocation d’écrivain est née de mon rêve inassouvi de chanteur. Et comme l’art est unique et monothéiste à travers le culte du dieu Aziza ‒ appelé Muse dans la mythologie grecque ‒, je n’éprouve aujourd’hui aucun regret. C’est cette double dimension de l’art ‒ musique et écriture ‒ que je reconnais en moi qui fait que je n’écris qu’en écoutant de la musique.

BL : Pourquoi avez-vous choisi d’écrire?

Je n’ai pas vraiment choisi d’écrire. L’écriture m’est venue comme ça et s’est imposée à moi. Je sais que j’ai eu beaucoup de réussite en littérature dans mon cursus scolaire. Je me souviens que déjà au cours primaire, je suscitais l’admiration de mes enseignants. L’un d’eux avait même mis comme appréciation sur l’une de mes copies de rédaction ‒ en CE2 ou CM1 ‒, il m’avait donc mis comme appréciation « Tu as de l’avenir ». Cela m’avait créé un peu d’ennui auprès de mes camarades qui me lançaient : « Ça veut dire que nous, on n’a pas d’avenir ! Qu’est-ce qu’on fait ici alors ? On n’a qu’à partir et te laisser seul avec le maître ! » Je me gardais bien de répondre à la provocation parce j’étais l’un des plus petits de la classe, une classe de gaillards barbus qui pouvaient me soulever d’un doigt. Plus tard, en classe de 2nde, notre professeur de français nous avait donné un exercice de dissertation à faire en groupe à la maison et à rendre ; ce qui allait faire l’objet d’une note d’interrogation. Le groupe, faisant confiance à mes compétences en littérature, m’a demandé de faire le travail et d’y inscrire leurs noms. Et, alors que je me suis vraiment investi pour le travail à travers des recherches documentaires ‒ le sujet portait sur le symbolisme de la jarre passoire du roi Ghézo ‒, nous n’avons récolté in fine que 12/20 comme note. Avec une appréciation que je n’ai jamais oubliée : « Ce ne sont pas vos idées ». Quelle déception ! Je m’attendais à être raillé par mes camarades puisque la note n’a pas été à la hauteur de notre espérance. Paradoxalement, ils se sont mis à m’encourager en me disant sur un ton de confidence : « Ça veut dire que ton niveau dépasse celui du professeur. Sinon il n’allait pas écrire sur la copie : ce ne sont pas vos idées. Ne t’en fais pas… » C’est pour vous dire que c’est comme ça que j’ai forgé mon âme d’écrivain. Paradoxalement, toutes les fois que j’ai pris l’initiative de produire un texte à publier, cela n’aboutissait jamais. Mes amis peuvent en témoigner. J’ai fait partie pendant longtemps du club de lecture du Centre d’études et de documentation de Sacré-Cœur (Cotonou) où nous nous sommes lancé le challenge de réunir des textes de fiction à publier. Je n’ai jamais pu apporter une ligne bien que ce ne soit pas des idées qui me manquaient. C’est alors que j’ai compris qu’il ne suffit pas d’avoir des choses à dire pour écrire. Il faut une flamme ou une étincelle ‒ je crois que c’est ça le Aziza dont on parle ‒ qui vous pousse à dire, qui vous montre comment dire, qui vous souffle même quoi dire. C’est exactement ce que dit L’Escargot entêté à Verre Cassé dans « Verre Cassé » d’Alain Mabanckou : « le petit ver solitaire, lui confie-t-il, qui ronge ceux qui écrivent […] est en toi, ça se voit quand on discute littérature, tu as soudain l’œil qui brille et les regrets qui remontent à la surface de tes pensées […] tu te moques de la vie parce que tu estimes que tu peux en inventer plusieurs et que toi-même tu n’es qu’un personnage dans le grand livre de cette existence de merde, tu es un écrivain, je le sais, je le sens, tu bois pour cela, tu n’es pas de notre monde, […] alors libère-toi, on n’est jamais vieux pour écrire, […] Verre Cassé, sors-moi cette rage qui est en toi, explose, vomis, crache, toussote ou éjacule, je m’en fous, mais ponds-moi quelque chose sur ce bar, sur quelques gars d’ici, et surtout sur toi-même » (Verre Cassé, pp. 194, 196). Alors, on dirait qu’Aziza, à travers ce « petit ver solitaire », cette flamme, choisit son moment à lui pour se manifester. C’est d’ailleurs pourquoi il y a un lieu commun qu’on retrouve souvent dans les productions de nos artistes musiciens traditionnels : « Aziza wèzon azon demi… » (Lisez : « C’est Aziza qui m’a missionné… »). Vous voyez tout le sens mystique qu’on confère alors à l’art. C’est la raison pour laquelle le pourquoi du choix de l’écriture m’échappe à moi-même. Je sais par contre qu’à partir d’un moment de mon existence, il y a quelque chose qui me pousse à écrire. Et je le fais plus par plaisir, passion que par devoir ou par un quelconque engagement pour quelque cause que ce soit.

BL : Pour qui écrivez-vous?

J’écris pour tous ceux qui éprouveront du plaisir à me lire. Et je pense qu’on ne doit priver personne de ce plaisir pour peu qu’on sache lire. C’est pourquoi mon style n’est pas un style élitiste. Tous ceux qui m’ont lu en témoignent : c’est un style simple et accessible. Style simple à l’excès, me reproche-t-on parfois. C’est peut-être la résultante d’une déformation professionnelle. En tant qu’enseignant, l’expérience m’a prouvé que si on veut se faire comprendre et être sûr de faire passer son message, il faut dépouiller son langage de toute lourdeur et lui donner des ailes suffisamment légères pour le faire planer par tout le monde. Et comme c’est ce que moi-même je recherche dans les œuvres que je lis, je ne peux que donner à consommer ce que j’aime consommer pour que cela soit digeste. Etant donné que la lecture est un acte volontaire, pourquoi se mettre la corde au cou ? Si je prends une œuvre qui ne me fait pas bander, comme le dit mon ami Jérôme Tossavi, le dramaturge, je l’abandonne tranquillement ; et je n’ai de compte à rendre à personne pour ne l’avoir pas lue. C’est donc un pur bonheur pour moi d’entendre un imprimeur d’un niveau d’instruction approximatif, un collégien du premier cycle, un universitaire, etc. dire de mon œuvre qu’elle est plaisante. Parce qu’il ne faut pas rester là à jouer à l’intello pour dire après que les gens ne lisent plus. Il faut plutôt donner à lire ce qui est lisible. Il est temps de démythifier la lecture en la sortant des salles de classes et amphithéâtres où elle est loin de s’épanouir puisqu’on n’y lit souvent que par contrainte. Et c’est pourquoi les réseaux sociaux prospèrent. Qu’est-ce que les gens y font ? Lire, mais ils ne lisent que ce qu’ils veulent. Comment voulez-vous alors que la lecture livresque rivalise avec ces canaux de communication aujourd’hui si vous n’utilisez pas les mêmes armes c’est-à-dire celles de la simplicité et de la distraction (l’humour) ?

BL : Vous êtes aussi professeur et journaliste. Comment arrivez-vous à concilier en vous tous ces personnages ?

Pour moi, être enseignant, journaliste et écrivain n’a rien d’extraordinaire puisque dans ces trois professions, on manipule le même instrument qu’est la langue. Mieux, il y a une qualité commune aux trois : la pédagogie. Aussi bien l’enseignant que le journaliste et l’écrivain sont censés être des pédagogues parce qu’ils doivent, tous, expliquer et se faire comprendre. C’est donc avec plaisir et tout naturellement que je passe d’un couloir à un autre.

BL : Vous venez de publier un recueil de récits. Est-ce un plaidoyer en faveur de la cause des vacataires?

Vous parlez de plaidoyer en faveur de la cause des vacataires parce que l’œuvre comporte une partie consacrée aux mésaventures des enseignants vacataires. Mais si plaidoyer, il y a, il va au-delà de la cause des vacataires. C’est à la cause de toute la jeunesse que je m’intéresse, cette jeunesse à laquelle on bouche tous les horizons et qui se retrouve contrainte à tricher pour survivre.

BL : Que préconiseriez-vous pour une amélioration de la condition des vacataires?

Ce que je proposerais pour une amélioration de la condition des vacataires, c’est ce que je proposerais pour une amélioration de la condition de vie de toute la jeunesse africaine dont je fais partie. Je ne vais pas me perdre dans un catalogue de ce qu’il faut ou ne faut pas faire. Si la jeunesse africaine et particulièrement béninoise croupit dans cette précarité dont la vacation constitue une illustration, c’est parce que nos élites refusent, par une mauvaise foi ou inconsciemment, d’assumer les responsabilités qui leur incombent. Il suffit qu’elles prennent conscience de la mesure de ces responsabilités qui se résument en une mission : diriger c’est-à-dire conduire comme un berger et non gouverner qui ne revient qu’à exercer le pouvoir politique donc à faire de la politique politicienne. Quand nos élites comprendront leur rôle de berger, elles sauront que diriger c’est être capable de sacrifice pour son peuple. Les exemples des héros tels Béhanzin, Patrice Emery Lumumba, Thomas Sankara et autres sont là pour nous édifier.

BL : Tout le monde s’inquiète de la baisse drastique du niveau des apprenants. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là? Et que faut-il faire pour résorber la saignée?

Si vous avez lu mon texte intitulé « Un Senghor en puissance » dans « Errances dans nos sables mouvants », c’est que vous connaissez mon opinion sur cette problématique. De mon expérience d’enseignant qui fait que je côtoie les enfants en permanence, je puis dire à qui veut m’entendre que les enfants n’ont aucun problème de niveau intellectuel. Il n’y a donc pas à chercher le pourquoi du comment de quoi que ce soit. Il se trouve simplement qu’il se pose aux enfants un problème d’orientation. Et ce sont les adultes qui en sont coupables. Je ne vois aucun problème de niveau intellectuel parce que ce qui crée d’émoi chez tout le monde et que vous appelez baisse drastique de niveau, c’est le fait que les enfants refusent de parler le français élitiste qu’on leur impose à l’école. Vous voulez que les enfants n’écrivent pas « 8 » pour répondre « oui » à un SMS. Vous voulez que les enfants ne disent pas « la commerce », « la secrétariat », etc. Cela vous scandalise. A raison peut-être. Mais ils n’ont pas tous besoin de comprendre la langue française et toutes ses règles grammaticales avant de réussir leur vie. L’enfant, qui a des potentialités à faire valoir en électricité, en menuiserie, en sport, en peinture et autres, a-t-il besoin de s’exprimer en français comme un Sorbonnard pour exceller dans son domaine de compétence ? C’est pourquoi je parle de problème d’orientation et de restructuration de notre système éducatif qui n’est qu’une machine à fabriquer des diplômés ignorants voire inutiles à leurs communautés. Que l’on soit là à chanter le slogan stupide de « Tous les enfants à l’école », c’est cela qui est un problème pour les enfants. Tous les enfants à l’école, d’accord, mais on doit savoir à quel niveau l’enfant peut s’arrêter pour avoir juste le minimum d’instruction scolaire pour embrasser la profession qui relève de sa passion afin de se tracer son chemin. Malheureusement, notre système est encore conforme à l’orientation à elle donnée par le colonisateur : apprendre au nègre ce qui est inutile pour le maintenir dans la dépendance vis-à-vis de son maître. Le jour où vous commencerez à former des citoyens pour le développement de notre société, vous comprendrez que c’est votre système éducatif inopérant et poussif qui constitue un problème pour les enfants. C’est à ce système de s’adapter à l’époque des enfants et non aux enfants de s’adapter à un système d’une autre époque.

BL : Quel est aujourd’hui la place de la culture dans les programmes scolaires de notre pays?

La place de la culture dans les programmes scolaires de notre pays est à reconsidérer. Des cours primaires jusqu’au collège ou lycée, quelle discipline est consacrée au théâtre, au cinéma, aux arts plastiques, etc. ? Qui est-ce qui m’a appris, à moi, comment écrire des œuvres de fiction ? Or, la culture, c’est l’être lui-même. Ce que nous suivons à la télé relève de la culture : les feuilletons, la musique, l’habillement, etc. Nos langues, nos danses, nos chants, nos cultes divins, etc. ,c’est tout cela qui forge notre être. Mais on accorde plus d’importance à ces choses à l’école. L’enfant ne dispose pas d’assez de temps pour manier les éléments de sa propre culture : jouer au tam-tam, participer aux cérémonies d’initiation, etc. Lorsque vous obligez tous les enfants à étudier presque toutes les disciplines jusqu’en terminale, il y a quelque chose qui cloche. Il faut lui permettre de se consacrer à ce qui l’intéresse ; ce qui peut être un élément de sa culture dont il peut son métier. Hélas.

BL : Sur la première de couverture de votre livre, juste en bas du titre il est écrit: Autofictions. Qu’est-ce qui justifie ce choix?

Le choix de l’autofiction est dû aux nombreuses recherches que j’ai eu l’occasion d’effectuer sur le sujet dans le cadre des travaux universitaires. Et je suis tombé sous le charme de cette variante du roman autobiographique tout simplement parce que j’ai constaté qu’elle me donne assez de liberté du point de vue de mon imaginaire. Elle me permet de me dédoubler en plusieurs personnages sans aucune barrière : parler de moi à travers les autres et vice versa. Ce n’est que ça l’autofiction. Et c’est ce que j’ai essayé de faire à travers mon recueil de récits. Quand certains de mes amis m’appellent pour me demander si j’ai vraiment vécu toutes les mésaventures que je raconte dans l’œuvre, je souris car je constate que l’art est doté d’un immense pouvoir ; et ce n’est pas pour rien qu’on assimile l’artiste à un dieu.

BL : Vous n’avez pas manqué de dévoiler l’un des vices des agents administratifs de notre pays dans la nouvelle 4×3000=13000. Que pensez-vous de l’administration béninoise, et face à ces vices qui ralentissent notre développement, en tant que citoyen et désormais écrivain, quels solutions on pourrait apporter ?

Point n’est besoin de dire que nous n’avons pas encore une administration de développement. Quand en tant qu’enseignant vacataire, je dois déposer le même dossier dans le même établissement chaque année, vous voyez ce qu’on me fait perdre en ressources matérielles et en temps sans oublier les épreuves de nerf auxquelles je suis exposé pour retirer telle ou telle pièce. Idem pour la constitution du dossier d’établissement de la carte d’identité et autres. C’est là un terreau pour la corruption que je dénonce dans la nouvelle 4×3000=13000. II faut réduire au maximum le contact entre agents de l’administration et usagers. Et il me semble que certaines réformes sont en cours dans ce sens comme la création d’un site internet pour le suivi de la carrière des fonctionnaires d’Etat ou encore la bancarisation en cours desdits agents. On est en fait dans un pays où tout est à accomplir. La patience s’impose donc sur certains plans. Parce qu’il ne faudrait pas que nos pas de danse doublent le son du tam-tam. Il est nécessaire d’arrondir certains angles pour progresser.

BL : Le métier d’enseignant que vous exercez, est-ce par vocation, ambition ou un choix par défaut ? Vous arrive-t-il de regretter d’avoir pris ce chemin, vous ?

A partir de l’anecdote que je viens de raconter, vous pouvez déduire que moi, je me suis fait former pour exercer le métier d’enseignant. Je savais déjà que ce à quoi me destinait ma formation universitaire (en Lettres Modernes) était l’enseignement ou le journalisme. D’ailleurs, je n’ai même pas attendu d’avoir ma licence avant de commencer à m’essayer à ces deux professions. C’est tout juste après mon Bac que j’ai entrepris des stages dans des organes de presse tels que LE MATINAL et LE TELEGRAMME puis après dans le magazine AMOUR ET VIE de PSI/BENIN. Il en est de même pour l’enseignement qui est une passion pour moi. Je me souviens que quand j’étais au cours primaire, il y a un jeu de métier que nous faisions et qui consiste à inscrire sur un papier des métiers correspondant à des nombres ; chacun devait calculer, en fonction des chiffres relatifs aux 26 lettres de l’alphabet français, le nombre correspondant à l’ensemble des lettres de ses nom et prénoms. Quand je devais confectionner ce jeu, je le taillais sur mesure de sorte que les métiers devant me revenir répondent à mes goûts. Et très souvent, c’est « Journaliste » ou « Professeur » que j’inscrivais devant les nombres correspondant à mes nom et prénom. C’est pour vous dire je ne suis pas allé dans l’enseignement ou dans le journalisme par hasard. Et je ne le regrette pas.

BL : Quelles sont en général les difficultés rencontrées lors de l’écriture de vos nouvelles? Comment les avez-vous surmontées ?

Je n’ai pas rencontré de difficulté particulière dans l’écriture de mes nouvelles si ce n’est le manque de disponibilité pour m’y consacrer comme cela se doit. En plein dans la vacation, il fallait courir dans tous les sens car je tournais à plus de 40 heures de cours par semaine sans compter les cours à domicile. C’est à peine qu’on a le temps de s’assoir pour manger. C’est quand il a fallu trouver une maison d’édition que j’ai vraiment eu de difficulté avant de frapper à la bonne porte. J’ai envoyé successivement le manuscrit à deux maisons d’éditions, en France, qui m’ont donné un avis favorable jusqu’à m’envoyer leur contrat, chacune. J’étais à un doigt de signer avec l’une des deux maisons dont l’offre m’a intéressé quand j’en ai discuté avec l’un de mes amis vivant à Paris. C’est lui qui m’a déconseillé l’aventure en m’exposant les inconvénients. Il m’a alors orienté vers les éditions Plurielles à Cotonou où j’ai finalement pu avoir et sans effort la qualité que je recherchais à l’extérieur.

BL : Quel regard portez-vous sur l’état actuel de la littérature béninoise? Quels sont vos impressions ou sentiments ou encore vos appréhensions pour cette littérature? Est-ce que selon vous la relève est bonne pour assurer et maintenir le cap ?

Mon regard sur l’état actuel de la littérature de notre pays est un regard d’espérance. C’est vrai que ça ne bouillonne pas, ça ne se bouscule pas encore chez nous comme ailleurs, mais le vide qui s’est créé après la génération de Olympe Bhêly-Quenum et Jean Pliya est en train d’être comblé. Ce vide qui faisait de Florent Couao-Zotti l’oasis littéraire du Bénin laisse progressivement la place à un jardin qui s’annonce fleurissant. La relève est donc là, et je crois que ‒ puisque j’en fais partie ‒ l’atout majeur sur lequel nous devons nous appuyer est celui de l’édition. L’obstacle de l’édition étant en train d’être rompu, nous n’avons plus d’excuse pour ne pas produire. Mieux, avec des tribunes de promotion comme Biscottes littéraires et autres, il y a de quoi assurer et maintenir le cap. Celui qui visite votre blog aujourd’hui peut se rendre à l’évidence que notre littérature vit et fleurira pour aller à la conquête du monde. Et pour y parvenir, nos autorités politiques ont un grand rôle à jouer pour favoriser la promotion des œuvres locales. Dans cette optique, il existe par exemple un prix littéraire appelé Prix du Président de la République. Il faut l’améliorer parce qu’il est inconcevable que quelqu’un gagne ce prix et ne soit même pas connu au plan local. Voyez tout le tapage médiatique que les Français font autour de leurs prix littéraires et autres. Ici, c’est à peine qu’un ou deux medias en parlent pendant deux jours et c’est fini. Il faut que ce prix soit suffisamment médiatisé. Par ailleurs, si la finalité est vraiment de promouvoir la littérature béninoise, pourquoi ne pas inscrire au programme les œuvres remportant ce prix ? Etant donné que les œuvres sont inscrites maintenant au programme de français de façon rotative (renouvelable chaque deux ans), il me semble qu’on peut voir dans ce sens.

BL : Quels conseils donneriez-vous aux jeunes littéraires désireux de se lancer dans l’écriture ?

Le seul conseil que je peux donner à mes compères est de s’investir énormément dans la lecture. Ce n’est que par là qu’ils verront ce qui se fait pour pouvoir faire. Comme l’a écrit Sami Tchak : « Tout écrivain est issu de son humilité de lecteur et de sa prétention de créateur ».

BL : Le 30 Septembre 2017, lors de la Cérémonie de remise de prix de la 10e édition du Concours Plumes Dorées, Habib Dakpogan disait ceci: « le 21eme siècle ne peut pas se passer de la littérature ». Et pourtant on sait que la littérature ne nourrit pas toujours son homme. Qu’en dites-vous?

Mais même si la littérature ne nourrit pas son homme, du moins sous nos cieux, elle permet à l’homme, à l’écrivain de nourrir ses semblables. Parce que faire de la littérature, pour moi, c’est donner du plaisir, donner aux autres des ailes pour planer au-dessus du traintrain quotidien tout en faisant réfléchir sur l’existence humaine ou sur le monde en général. Jésus ne dit-il pas : « L’homme ne vit pas que du pain » ? Alors pourquoi voulez que tout ce que fait l’homme lui procure du pain ? L’homme a aussi besoin de nourrir son âme ou son esprit. Et la littérature fait partie de cette catégorie de nourriture. Pouvez-vous quantifier le bien que l’on tire de la musique en l’écoutant ? Non. De même que toute notre vie est rythmée par la musique, surtout en Afrique, c’est ainsi que ceux qui se délectent des délices de la lecture et donc de la littérature ne sauraient s’en passer. Maintenant si on écrit plus dans l’intention de tirer l’essentiel de ses revenus matériels des droits d’auteur dérisoires que par passion, on risque de ne récolter que déception.

BL : A la question : « En considérant l’univers littéraire béninois, qu’est-ce qui vous a le plus déçu? », voici la réponse de OrouLogoma Cosme : « Dans l’univers littéraire béninois, ce qui m’a le plus déçu c’est que tout le monde veut avoir votre livre mais gratuitement. » Avez-vous fait la même expérience ? Que diriez-vous si la même question vous était posée? : « En considérant l’univers littéraire béninois, qu’est-ce qui vous a le plus déçu? »

Je suis d’accord avec le constat de OrouLogoma Cosme selon lequel tout le monde veut avoir votre livre mais gratuitement, mais il ne faudrait pas en faire un drame. Ceci pour deux raisons. Primo, vous ne pouvez pas vendre à quelqu’un un objet dont il ne connaît pas le prix c’est-à-dire la valeur. Il y a d’ailleurs un adage fon qui dit qu’on ne vend du fer qu’à celui connaît le fer. En ce qui me concerne, il y a des personnes à qui j’ai donné mon livre mais qui m’ont obligé à prendre de l’argent. Ceux-là en connaissent le prix. En fait, le livre ne relève pas de notre culture. Nous sommes en train de l’adopter. Lorsqu’on sort du cadre scolaire, combien de Béninois ou d’Africains achètent de livres juste par plaisir ? Très peu. Ce n’est pas de notre faute. Il faut résoudre le problème de l’instruction. Secundo, c’est normal que le problème de la distribution du livre se pose à un auteur qui est à son coup d’essai comme moi. Cela renvoie au symbolisme du « DOKPON » (en gun) c’est-à-dire du « goûter voir » dans notre tradition. En effet quiconque entreprend nouvellement un commerce, surtout celui des aliments, se fait le devoir de donner un peu de son produit à tous ses potentiels clients pour qu’ils en sondent la qualité. Dès que c’est bon, on l’adopte. Du coup, on peut dire : « Ah ! les produits de telle personne sont de bonne qualité hein ! Elle prépare très bien ! » Ce qui constitue de la publicité gratuite pour le commerçant. Voilà mon analyse de la situation. Je ne saurais donc parler de déception à l’étape actuelle de mon aventure.

BL : Vous avez sûrement des projets…

Mon principal projet auquel je travaille déjà est la publication de mes prochains livres. De nombreux amis ne cessent de me répéter : « Tu ne dois pas t’en arrêter là ». Et lorsqu’une seule personne lit votre œuvre et vous dit qu’elle l’a aimée, c’est une mission qu’elle vous confie, c’est une façon de vous dire qu’elle attend que vous lui procuriez plus de plaisir. C’est comme une déclaration d’amour et vous n’avez pas le droit de trahir ce pacte qui s’est noué entre vous et votre lecteur.

BL : Mot de fin

Comme mot de fin, je ne peux que vous remercier. Un blog thématique comme le vôtre, c’est une initiative noble et louable. C’est la preuve que personne ne saurait comprendre le langage de la passion. Spontanément, vous achetez des livres, vous les étudiez et vous mettez vos analyses à la disposition du public gratuitement. Qui est-ce qui vous paie pour cela ? Personne. Vous dépensez de l’argent et de l’énergie pour une cause publique. Comme le dit Mabanckou, qui sait pourquoi l’oiseau en cage chante ? Nous sommes donc unis par le livre pour le meilleur et pour le fruit.