BL: Bonjour Monsieur Grégoire Folly. Merci de nous accorder cette interview. Veuillez-vous présenter, s’il vous plait.

GF : Merci. Je m’appelle Grégoire FOLLY. Natif de Grand-popo, je suis aspirant-enseignant en formation à l’Ecole Normale Supérieure de Porto-Novo. Je suis passionné de l’écriture et poreux à tous les territoires de fiction.

BL: Vous êtes un jeune écrivain qui s’essaie à presque tous les genres littéraires. Voudriez-vous bien nous dire comment cette passion pour les lettres est née ?

GF : Bien. Cette passion est née de bonne heure, sur les bancs. Mon père est instituteur, et je m’amusais à fouiller dans les tiroirs où il rangeait ses livres comme un rat. Cela me faisait un bien fou de découvrir de nouveaux livres, des manuels. Et quand je suis venu au collège, j’aimais fréquenter la bibliothèque de BØRNEfonden, la seule qui se trouvait à des kilomètres à la ronde. Et c’est là que je me suis épris de la littérature. Je lisais Sembène, Olympe Bhêly-Quenum, Jean Pliya. Eugène Codjo Kpadé…etc. En quatrième, je me rappelle que je noircissais déjà les cahiers pour rien. Mais le coup de foudre est venu tout naturellement avec la lecture de Un nègre à Paris et Climbié de Bernard Dadié, ce grand auteur ivoirien touche-à-tout que j’aime relire volontiers à cause de son humour corrosif. Plus tard, à l’université, ce coup de foudre deviendra un mariage d’amour avec la littérature du monde entier, d’autres horizons…

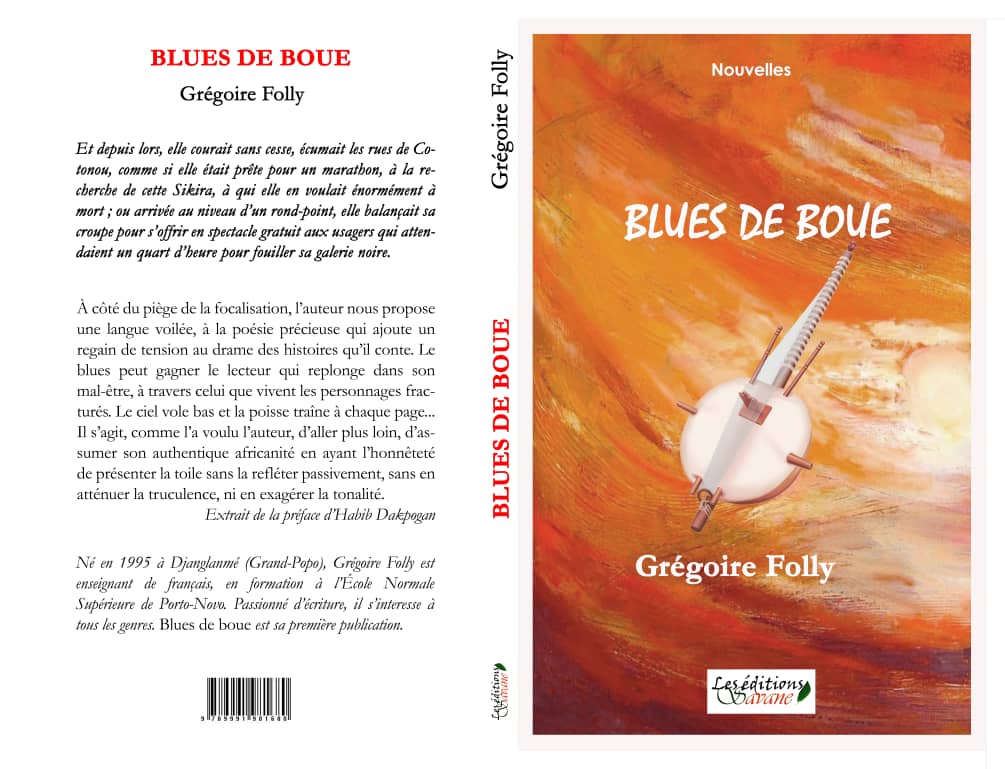

BL: Vous avez fait votre entrée dans l’arène littéraire béninoise avec « Blues de boue’’, un recueil de nouvelles. Pourquoi un tel titre et que voudra-t-il signifier ?

GF : Curieusement, je ne sais pas moi-même. Au départ, je n’avais pas choisi ce titre. C’est mon éditeur Rodrigue Atchaoué qui me l’a suggéré, vu la curiosité thématique de l’ensemble des dix nouvelles. Et j’ai trouvé ça intéressant. Le titre Blues de boue même est tiré de la réplique d’un des personnages de la nouvelle qui porte ce titre. Disons que c’est un « exercice de style » auquel je me suis livré en associant blues (en tant que art musical des afro-descendants d’Amérique) et boue, en tant que ce qui est abject, ignoble, moralement répugnant ou condamnable. Mais au-delà de ce sens, il faut dire que ce titre renvoie au chaos social, au malaise existentiel que j’ai peint dans presque toutes les nouvelles : une société de précarité, de violence, d’opportunisme, un monde sens dessus dessous, où l’ample choral du morbide fait loi, où le délire infernal est poussé à son comble.

BL: Les personnages de ce recueil, pour la plupart, sont féminins et connaissent souvent une fin tragique. Dites-nous, pourquoi ce choix délibéré ? Êtes-vous un écrivain décadent ? Quel rapport essayez-vous de vouloir entretenir avec la mort?

GF : Rires…Là, il me semble que vous posez plusieurs questions, à moins que je n’aie compris. Je vais vous répondre un à un.

Premièrement, je n’ai pas fait le choix de laisser mes personnages finir dans un terminus effroyable. C’est la réalité qui ne nous laisse pas le choix. Regardez vous-même aujourd’hui : l’existence est tragique ! Les violences dans le monde s’accroissent de jour en jour, les guerres sont impitoyables, notre société en crise de valeurs. L’absurdité de la vie nous apprend un peu plus sur notre condition. Comment voulez-vous qu’on ferme les yeux sur ce « malaise de la civilisation » ? Comment voulez-vous qu’on ignore l’ulcère qui gangrène l’estomac ? On n’est pas à l’aise dans sa peau quand on est hanté par ces choses. Moi, quand j’ai décidé d’écrire, c’est pour voir clair dans ce qui est. J’ai l’ambition de placer le lecteur devant les scènes, de lui faire sentir l’horreur afin qu’il soit obligé de s’interroger sur l’inhumanité qui règne en maître dans nos sociétés. J’ai toujours pensé que l’écrivain est comme un miroir chargé de nous montrer le plus grand nombre d’objets possible, et cela sans les déformer.

Pour répondre au second volet de votre question, je ne suis pas un écrivain décadent. Je suis tout le contraire du décadent. Et j’estime que Nietzsche n’est pas décadent non plus. Encore moins le poète rimbaldien Sony Labou Tansi ! Parce qu’en lisant ces auteurs-là, je me suis rendu compte que quelque chose, dans la vie, vaut encore la peine d’être vécu : la rage de nommer et de dire les choses.

Quant au rapport que j’essaie de vouloir entretenir avec la mort, je ne crois pas en avoir un directement. Mais ce que je sais plutôt, c’est que nous sommes tous hantés par la mort. Quoiqu’on dise, la vie et la mort se ressemblent. Et c’est l’écrivain libanais Khalil Gibran qui perçoit cette similitude en affirmant que« la vie et la mort sont un, comme sont un le ruisseau et la mer ». Pour moi, nous la vivons déjà au quotidien, la mort. Mais delà, à y penser constamment nous condamne à ne plus supporter la vie.

BL: « Eclats de silence » est votre deuxième livre. Pourquoi ce titre et comment ce recueil de poèmes est-il né?

GF : J’ai choisi « Eclats de silence » comme titre parce qu’il y a là, l’effondrement et l’apaisement, l’écoulement et la ruée, la vie et la mort, l’érosion et l’écroulement, l’endroit et l’envers, le grand cri de la vraie solitude et la blessure d’un homme en proie à une déchirure initiale. Et mon recueil est tout cela à la fois, un bric-à-brac harmonieux de la vie.

« Eclats de silence » est né au gré des circonstances, des prétextes. Je l’ai baptisé moi-même la « somme poétique d’un temps ». Il s’agissait pour moi d’écrire sur (et à partir de) le fil ténu mais combien solide du silence. C’est une expérience singulière pour moi. J’avais déjà écrit des choses, des poèmes…Mais jamais je n’ai été piqué de la sorte. Je prenais mon temps, j’observais, je filmais ce qui se passe autour de moi sans jamais forcer les choses. Et tout au long de cette aventure, j’ai appris à ausculter mon intérieur et à ne pas en faire une sinécure. Le poète autrichien Rainer Rilke m’a déjà fait pareille confession. A un tournant de ma vie, j’ai eu envie de m’arrêter, je ne savais plus vraiment où donner de la tête. Ou encore comment faire parler ma déception devant tous ces échecs, toutes ces trahisons, tous ces reniements, toutes ces explosions, tous ces désastres, toutes ces déchirures ! Il me fallait m’accrocher à quelque chose. Je voulais donner du sens à ma vie, à la vie. Enfin…j’ai trouvé : le silence. Je crois avoir trouvé un allié fidèle. À cause de la hauteur qu’il impose à tout être confronté à l’absurdité de la vie. Tout est parti de là : je me suis dit que le silence peut-être une arme de révolte, un témoignage de refus sous toutes ses formes, qu’il peut nous aider à marquer la présence de l’absence ici-bas.

BL: Que faut-il retenir de votre recueil de poèmes ?

GF : C’est simple : « Eclats de silence » est l’expression de ce qu’il y a d’immanent et en même temps d’imminent dans notre rapport à l’Être, aux choses et au monde.

BL: Quelque part, vous écrivez que : « le poète est un ardent aérolithe point, qui s’immole dans la totalité et l’intimité des mots ; puis traversant l’espace de la vie et remuant le front, son chant, qui est réceptacle de parentés originelles et originales, prend son pied pour porter les gerbes de feu dans l’austérité cosmique des hommes ». Dites-nous, quelle est votre conception de la poésie ? Et que peut-elle dans un monde qui la réprouve ?

GF : La poésie est un lieu d’articulation du combat intérieur, et à ce titre, elle doit fournir des réponses. À la révolte, elle doit associer la conquête. Au refus et au repli, elle doit pouvoir associer le progrès. Je compare souvent la passion du poète à l’œuvre de Prométhée, et Arthur Rimbaud disait justement que « le poète est un voleur de feu ». Moi je suis d’accord avec lui. Mais qu’on ne se trompe aucunement ! Le poète habite un univers fragile, aérien ; et pour lui, la nuit n’est pas ce que l’on croit ordinairement, le feu n’est peut-être que le revers du feu ! La poésie se veut donc être une réponse à l’angoisse. D’ailleurs, c’est une langue naturelle que nous parlons chaque jour, et tous les hommes peuvent grâce à elle apaiser, ou exprimer leurs douleurs ou y faire exulter leurs joies. La poésie peut beaucoup de choses dans la vie, même si elle ne permet pas de fabriquer une chaussette !

Aujourd’hui, il est rare de voir les gens s’aventurer vers la poésie ou accorder tout au plus un sursis à la poésie. Et c’est dommage. Moi je ne pense pas que la poésie soit un genre maudit. Nous avons plutôt cessé de questionner le livre secret que chacun de nous recèle au plus profond de lui.

BL: Etes-vous de ceux qui pensent que la poésie est écrite pour ne pas être comprise ?

GF : C’est une question que j’évite souvent à raison. Mais ma réponse à la question précédente peut servir. Moi je ne connais pas ceux qui pensent que la poésie est écrite pour ne pas être comprise, et non plus ceux qui pensent qu’elle est écrite pour être comprise. A dire vrai, je n’ai pas envie de les connaître car mon tempérament ne me permet pas de revendiquer tel ou tel camp. Je préfère laisser ces revendications à ceux qui en raffolent…aux puristes donc !A la vérité, on ne lit pas la poésie comme on lirait une recette de cuisine. C’est de l’ordre naturel des choses que la poésie soit sur-signifiée. Je laisse à discuter à ceux qui en savent plus que moi, si on peut parler de poésie sans images. Qu’on le veuille ou non, c’est le mode d’expression qui surprend le plus dans le domaine des arts.J’estime donc que c’est un procès gratuit pour qui sait que la poésie est d’abord un lieu de puissance particulière, c’est-à-dire d’échos suggestifs, d’émotion, d’intimité, de magie des mots, de feu d’expressivité. Il revient au lecteur de se frayer un chemin dans le poème, de vivre des émotions en savourant les images évocatrices et fortes qui émaillent le texte.

BL: S’il ’en est ainsi pour vous aussi, alors pourquoi écrire la poésie quand on sait qu’on ne la comprendra jamais ? Car la poésie est aussi une communication entre l’auteur et le lecteur. Et qui dit communication dit message. Et qui dit message accroche la compréhension qui fait l’essence du message.

GF : Nous venons de tomber d’accord sur le fait que je ne connais ni l’un ni l’autre des deux camps. Moi, je ne me baserai pas sur ces équations, sur cette idée de compréhension pour parler de la poésie. Non, je vous laisse développer. Mais entendons-nous bien : je ne pense pas que la poésie soit un catéchisme programmé. Je l’ai dit tout à l’heure, (et je me le répète) : la poésie reste le mode d’expression qui surprend le plus dans le domaine des arts. Lisez Arthur Rimbaud, Césaire, Damas, David Diop, Baudelaire, Yves Bonnefoy,…et sur notre continent, Sony Labou Tansi, Tchicaya U’ Tamsi, Jean-Baptiste Tati-Loutard ou encore Fernando d’Almeida, et vous verrez de quoi je parle. Ce que je sais, c’est que l’aventure poétique est d’abord et avant tout aventure du langage. Etre poète, c’est d’abord savoir manipuler les mots. Le mot est roi, le mot mène la danse, le mot porte les sens, l’essence du poème est en lui et pour lui. Tout commence avec le mot, et tout finit avec lui.

Chaque poète habite un monde, un mystère de soi qu’il faut analyser comme tel. J’ai dit quelque part que chacun écoute le timbre des mots selon sa fréquence de captage. Eh bien, cela est totalement vrai en poésie ! On ne peut exiger la même lecture de tout le monde.

BL: D’aucuns pensent qu’un texte poétique versifié est beaucoup plus simple à comprendre qu’un texte poétique prosaïque qui est plus hermétique et où on est qu’à la découverte de nouveaux mots ou à la recherche de la sonorité. Qu’avez-vous à dire à ce sujet ?

GF : Rien du tout.

C’est leur droit de penser ce qu’ils veulent. Je ne vois pas pourquoi j’établirais une hiérarchie entre un texte poétique versifié et un texte poétique prosaïque. Ceux qui superposent ces deux niveaux, le font certainement pour des raisons que je ne souhaite pas connaître. Je parlais tout à l’heure de liberté. Au plaisir démocratisé de penser ce que l’on veut !

BL: Que pensez-vous écrire chaque fois que vous prenez votre plume et à qui pensez-vous surtout le faire ?

GF : Je pense écrire ce que nous vivons dans la société, ce que nous faisons surtout de nos valeurs, de nos principes, de nos structures sociales et politiques. Je pense écrire le monde aussi bien dans ses laideurs que dans ses bonheurs. Et je le fais pour les humains avertis afin qu’ils en prennent conscience et fassent la part des choses.

BL: Vous êtes étudiant à l’Ecole Normale Supérieure de Porto-Novo. Comment la littérature se porte-t-elle dans cet univers où sont formés les futurs professeurs de notre pays?

GF : Je ne pourrai pas quantifier le pouls de la littérature à l’ENS parce que, rigoureusement parlant, on ne nous forme pas pour devenir écrivains, mais enseignants. Dans cet univers, il y a un effet de sélection naturelle qui ressort à la didactisation. Ce qui est normal. Il n’empêche que le Club de Lecture auquel j’appartiens ose un pari formidable chaque année : organiser une journée qui réunit écrivains, acteurs et professeurs autour de la chose littéraire. Dans un pays où les messes littéraires se font rares, c’est à encourager. Il n’empêche aussi que nous nous organisons entre amis passionnés de l’écriture pour parler de nos ambitions littéraires. Nous travaillons à rendre notre part de vision aussi sur certaines questions.

BL: Quand, jeune, on édite coup sur coup deux livres la même année, comment se sent-on et à quoi cela engage-t-il?

GF : On se sent bon à rien (Rires). Mais cela engage à continuer le travail entamé, à se surpasser sérieusement, à n’avoir surtout aucune complaisance envers soi-même, et à construire une œuvre qui se laisse lire tout simplement.

BL: Quelle mission assignez-vous à vos deux livres dans un environnement où il est dit que les gens lisent de moins en moins?

GF : Que mes deux livres touchent les gens de l’intérieur, qu’ils leur donnent matière à réflexion, qu’ils les amènent à comprendre que la lecture permet de vivre longtemps contrairement à la paresse ou le simulacre.

BL: Si vous deviez adresser un message à tous ceux qui liront vos recueils, lequel serait-il?

GF : Exercez votre droit de lecteur potentiel et averti. C’est bon pour votre santé quand vous exercez normalement votre droit.

BL: Si vous deviez définir la mort en relation avec la femme, que diriez-vous?

GF : Je dirai que les deux sont des mystères à élucider, des pièges tentateurs. Elles séduisent et corrompent à la fois.

BL: Vous avez certainement d’autres projets en cours. Voudrez-vous bien les partager avec nous ?

GF : Oui, j’ai d’autres projets en cours. Mais je préfère surprendre les lecteurs.

BL: Si vous deviez emporter trois livres sur une île déserte, lesquels seront-ils ?

GF : C’est une question embarrassante tout de même ! Bon… dans mon sac, j’emporterais :

- Le Prophète du Libanais Khalil Gibran, parce que ce petit livre est une mine de sagesse, à l’image de Ainsi parlait Zarathoustra de Frédéric Nietzsche, à quelques différences près.

- Le temps de Tamango, parce que ce roman me paraît abouti, vu l’exercice de style plaisant auquel Boubacar Boris Diop s’est livré, et surtout l’entrelacement original des techniques narratives. Mais quel vrai miracle, ce roman !

- Feu de Brousse de Tchicaya U’ Tamsi, parce que j’aurais besoin de lire de la vraie poésie, cette rage qui sait nommer les choses, et ce recueil me paraît digne du nom.

BL: Veuillez dresser pour nous le portrait-robot de celle avec qui vous souhaiteriez passer le reste de vos jours sur terre.

GF : Taille géante, forme potelée de jument, d’un teint noir, d’un noir brillant comme le Soudan, coiffure à la garçonne, un visage constamment rieur. Elle a l’air d’une princesse zarma, loin des ifs de l’extravagance, des dreadlocks, loin de ces tresses montagneuses, parfois ébouriffées.

BL: Votre mot de la fin.

GF : tiens à remercier Biscottes littéraires pour cette interview. Merci aussi pour ce travail remarquable que vous faites chaque jour en nous faisant connaître les livres, les auteurs d’ici et d’ailleurs. Les lendemains de la littérature béninoise ne sont pas prometteurs sans votre participation !