« La femme qu’il faut pour ce millénaire, c’est une femme qui campe son âge par cette forte affirmation de sa personnalité qui ne s’accommode plus des faux-fuyants pour plaire. Celle qui se sent concernée par la marche de sa nation et qui y contribue à sa manière. Cette femme qui vit avec les inventions de son temps. »

Nous finissons l’année avec Mahoua S. BAKAYOKO. Elle nous vient de la Côte d’Ivoire. Sa plume engagée témoigne de son combat pour la dignité de la femme.

BL: Madame Mahoua S. Bakayoko. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur notre blog et nous vous remercions infiniment pour avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes écrivaine ivoirienne, auteure de six œuvres, épouse et mère de famille. Que peut-on savoir davantage sur vous ? Votre enfance, votre parcours littéraire…

MB: Je suis née à Abidjan où j’y ai fait toutes mes études. Je suis issue d’une famille nombreuse (9 enfants). Je suis née de parents exigeants ayant à cœur de faire de nous des hommes et des femmes sociables avec des valeurs indélébiles. Au détour de la vie, l’écriture s’offre à moi en exile. Partie aux côtés de mon époux dans ses fonctions à l’étranger, je me saisis de la plume. Éditée pour la première fois en 2012, je suis à ce jour auteure de sept œuvres.

BL: Vous êtes Diplômée en Lettres Modernes à l’Université d’Abidjan Cocody, désormais Université Félix Houphouët-Boigny et vous avez enseigné pendant une décennie en Côte d’Ivoire avant de partir à l’étranger où vous avez passé également une dizaine d’années. Quel a été votre choc en rentrant au pays après toutes ces années passées à l’extérieur ?

MB: Je ne parlerais pas de choc dans un premier temps. Je voulais simplement humer l’air de ma terre natale. Remarcher dans les ruelles qui m’ont façonnée. Choc ensuite par cette propension à tomber dans la facilité dans tous les compartiments de la société. On rêve grand, on rêve richesse mais sans chercher la voix normale pour y accéder. Le choc face à l’ampleur du travail à faire pour le changement de mentalité.

BL: Votre dernier ouvrage ‘’Chroniques étranges d’Afriki’’ s’inscrit-il dans cette logique de désenchantement ?

MB: Oui, je suis choquée par tous ce que je vois. Je peins ce tableau peu reluisant de notre société. Il suffit de s’abaisser pour en ramasser. Mais dans le même temps dans cette œuvre vous avez des respirations. Des poches d’espoir. Des pistes à emprunter pour renverser la vapeur. Nous y croyons.

BL: Dans ce foisonnant recueil de 25 nouvelles, l’éducation et la sensibilisation de la jeunesse à une prise de conscience et à un retour aux fondamentaux éthiques et moraux occupes une place importante Et vous n’y êtes pas allée de main morte. Cette jeunesse à qui vous vous adressez dans vos textes reçoit-elle votre message si tant est que le livre est de moins en moins le cœur des loisirs des jeunes ?

MB: Vous l’avez-dit « le livre est de moins en moins au cœur des loisirs des jeunes ». Il faut composer avec cette difficulté. À chacun sa méthode pour aider la société. Il ne faut pas s’arrêter. L’écriture est aujourd’hui comme une bouteille à l’eau, et certains le repêchent pour notre grand bonheur.

BL: Les pratiques telles que le recours aux services des marabouts dans les administrations publiques et privées sont aussi stigmatisées dans « Chroniques étranges d’Afriki ». Et pourtant certains intellectuels soutiennent que c’est simplement jouir des trésors culturels à eux légués par leurs ancêtres pour leur protection et leur épanouissement dans la société….

MB: « Trésors culturels’’ et méfaits. La belle excuse pour tordre le cou à la culture, même la religion. Regardez, avec simplement de l’eau. L’on l’utilise pour se soulager pour se faire du bien, pour ne pas mourir. Et pourtant certains l’utilisent pour noyer d’autres hommes, pour tuer. Ce choix ne saurait prospérer dans la durée et l’efficacité et cela est démontré dans « Chroniques étranges d’Afriki ».

BL: L’un des mots qui reviennent de plus en plus et qui caractérisent les femmes qui se battent pour l’égalité des chances entre les hommes est les femmes est bien le féminisme. Ce concept vous laisse-t-il totalement de marbre quand on sait que vous êtes assez engagée dans la société civile et que vous avez même été présidente de la fédération des organisations féminines de Côte d’Ivoire (FOFCI) ?

MB: Féminisme. Un mot que je n’utilise pas souvent. Trop de polémique autour du féminisme qui se résume essentiellement pour moi à la reconnaissance des droits humains. Accorder ses droits à la femme dans une société qui traînent les pas à le faire. Je fus en effet à la tête de la FOFCI pour aider les femmes de mon pays à s’affirmer. Être des opératrices au développement, elle l’autre moitié de la population.

BL: Avec « On me l’a ôté », vous remettez sur la table la problématique de l’excision. Quelles sont selon vous les raisons socioculturelles qui ont poussé les ancêtres à instaurer une telle pratique qui, disiez-vous « ne rentre plus dans le système de notre société. »

MB: L’excision était le passage d’une fillette de cette génération d’enfant à celle de femme. Au-delà de la coupure de l’organe, elle était une école de formation. Aujourd’hui la pratique n’a plus son sens. Couper quelqu’un pour la faire passer de classe, NON. Un non-sens, mais dans le même-temps, la grande interrogation qui se dégage de cette œuvre, que fait-on de cette partie école à laquelle j’ai moi-même participé ? Je suis le fruit de cette école avec la coupure et ses souffrances (à combattre avec énergie) mais aussi le fruit de cette école avec ses leçons et son apprentissage.

BL: « Sous le joug d’un dangadéh (enfant maudit)’’ nous plonge dans l’univers des interdits ancestraux, un univers mystérieux. Et là on découvre que ce qui est sacré est sacré. Tout contrevenant à l’ordre préétabli n’échappe pas à la malédiction des dieux. De la question que nous suggère cette œuvre et que nous vous soumettons est la suivante : Comment sortir de ce carcan légaliste culturel et vivre sa liberté ? Puisque le sort des vivants ne doit pas en principe être déterminé par la voix de ceux qui ne sont plus vivants…

MB: « Sous le joug d’un dangadéh ». J’ouvre cette œuvre par le vol de l’or. Dans toutes les cultures africaines, tout voleur d’or est passible de malédiction. Des ficelles invisibles frapperaient d’opprobre tous les coupables et par ricochet sa lignée. Croire ou ne pas croire ? Moi je décide de brandir l’épouvantail de cette peur pour éduquer, pour donner une leçon d’honnêteté. Dans cette œuvre, la malédiction est mon don d’ubiquité que j’utilise pour donner des pistes de réflexions de mon lecteur, loin de la conscience de mes personnages.

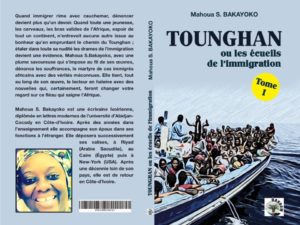

BL: « Toughan ou les écueils de l’immigration », comme le titre le signifie si bien, nous introduit dans le monde de l’immigration. L’immigration, l’aventure, la recherche du bonheur ailleurs, est-elle selon vous un mal nécessaire quand on sait que le monde est devenu un village planétaire et que par essence l’homme est un être toujours en chemin, homo viator ?

MB: Nous sommes tous à notre niveau immigrés quelque part. Immigrer un besoin vital. Bouger pour l’école, bouger pour chercher sa pitance, bouger pour s’enrichir de l’autre. Immigrer n’est pas un ‘’mal’’ quand elle se fait dans les règles de la légalité. Trop de vies perdues dans la clandestinité pour les enfants d’Afrique. Trop de douleur dans ce ‘’mal’’ nécessaire.

BL: Si vous aviez une baguette magique pour réguler ce phénomène de l’immigration, laquelle serait-elle ?

MB: Faire de l’Afrique, l’eldorado du monde.

BL: A vous lire, on sent toujours cette quête de faire cohabiter dans votre style votre héritage culturel malinké et les acquis de votre contact avec la langue française. Comment tenir ces deux bouts et garder son équilibre ?

MB: Vous l’avez dit équilibre. Je suis tout le temps entrain de chercher la traduction exacte d’une expression de ma langue en français. Rarement je suis satisfaite de la traduction. Cette part d’infidélité du rendu du malinké en français diminue la force de mon message. J’ai décidé de ne pas trop forcer aussi, je laisse certains mots en malinké quitte à le traduire en bas de page pour permettre à mon lecteur de me suivre mais avec le son du mot résonant dans la tête .

BL: Quelles sont vos certitudes d’espérance que l’Afrique se développera un jour quand on voit comment sont gérés nos Etats et le taux de plus en plus élevé de chômeurs, de diplômés sans emploi ?

MB: Le dynamisme de notre jeunesse. Le passage du témoin se fera irrémédiablement. Ces jeunes cerveaux entreprenants, qui ont une toute autre vision de la gestion de nos états. Ils en veulent. Ils le prouveront.

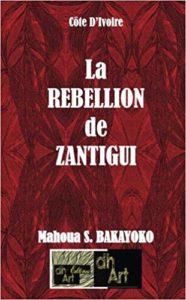

BL: Que se passe-t-il quand un héros se trompe de combat ou comprend mal le sens de la rébellion comme ce fut le cas avec « La rébellion de Zantigui »

MB: Un grand malheur pour tous ! Une souffrance physique pour tous ceux qui ont le malheur de se retrouver sous son pouvoir. Une souffrance morale pour tous ceux qui ont cru en lui.

BL: Par la force des choses, vous êtes devenue éditrice et depuis quelques années, vous dirigez les Editions Barrow. Comment cette idée est-elle née et quelle sont les objectifs que vous visiez en créant les Editions?

MB: Oui, depuis deux ans, j’ai créé les Éditions Barrow. Editrice par la force des choses. Je n’ai pas trouvé mon compte avec mes précédents éditeurs. Le rêve de voir ses écrits publier vous fait signer tout et n’importe quoi pour après se retrouver dans un cauchemar.

BL: N’y a-t-il aucun danger à ce qu’on s’édite soi-même ? On peut quand même se dire, «c’est moi le Directeur Général, le dernier mot me revient. Je veux éditer mon livre, aucune instance ne saurait m’en dissuader».

MB: Vous savez même ailleurs vous pouvez outrepasser ce barrage. Il y en a de tout dans l’édition de nos jours, du simple imprimeur à la maison d’édition avec un comité de lecture et les exigences de l’édition. Non, je suis avant tout écrivaine, et à cette passion je veux le meilleur pour chacune de mes parutions. Un travail bâclé n’est pas de nature à m’accorder le respect de mes lecteurs. J’y veille !

BL: Quelle est la place de Dieu et de la religion dans vos œuvres ?

MB: La place que ces deux notions occupent dans mon existence. Je crois en un être suprême.

BL: Après cinquante ans d’existence, on peut se dire en avoir un peu vu et entendu. Veuillez dessiner pour nous le portrait robot de l’idéal de la femme en ce XXIème siècle, celui des réseaux sociaux, de la chirurgie esthétique et plastique, du féminisme et de la licence des mœurs.

MB: Ohhh un tout petit peu….Une femme qui campe son âge par cette forte affirmation de sa personnalité qui ne s’accommode plus des faux-fuyants pour plaire. Celle qui se sent concernée par la marche de sa nation et qui y contribue à sa manière. Cette femme qui vit avec les inventions de son temps.

Faire des réseaux sociaux un outil de communication, pour commercer, pour entreprendre, pour porter sa voix, pour arracher encore des droits pour les femmes. Chirurgie esthétique pourquoi pas ? Pour réparer. Plastique pour le plastique, excessif. Rien de plus vivifiant que le naturel, c’est cela l’estime de soi.

Licence des mœurs, une dérive à proscrire.

BL: Si vous avez un mot à dire à l’endroit des hommes, ce serait lequel ?

MB: Ensemble nous le ferons.

BL: Quels sont vos projets littéraires ?

MB: J’ai deux recueils de nouvelles et un roman au four.

BL: Votre mot de la fin.

MB: Un grand merci à tous ces lecteurs à travers le monde. Merci à tous ceux qui me suivent au quotidien, tous ceux qui se procurent mes livres et qui partagent ce grand rêve que j’ai pour notre continent, pour le monde. Disponible dans toutes les grandes librairies d’Abidjan, nous nous attelons à en distribuer hors de nos frontières mes œuvres.