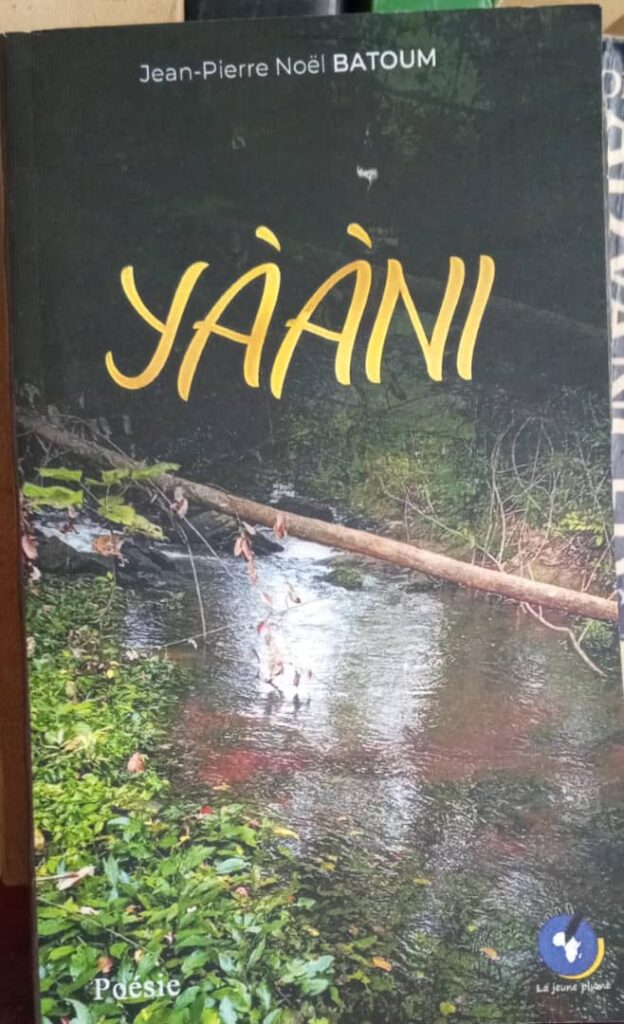

Dans YÀÀNI, Jean-Pierre Noël Batoum propose une « poétique du Care » qui refuse la domination, l’effacement et les assignations. Ce recueil, à la fois discret et dense, interroge les formes de dire, les gestes d’écrire et les silences qui les entourent. Dans le cadre de son travail, le critique littéraire Nkul Beti a souhaité engager un dialogue exigeant avec l’auteur, en croisant les lectures esthétiques, politiques et épistémologiques de son œuvre.

BL : YÀÀNI semble traversé par une esthétique du soin, du lien, du murmure. Mais dans un contexte où la parole poétique est souvent sommée de dénoncer, de crier, de s’indigner, comment justifiez-vous ce choix du retrait, du tissage discret ? Est-ce une posture politique ou une échappée ?

J-P. N.B : Tout est dans la vision que nous avons, d’abord de l’univers dans lequel nous vivons, et ensuite du poète et de sa mission. Le Mpodol Um Nyobè a dit en substance que si l’on n’est pas capable de faire des propositions concrètes pour améliorer une situation, la dénonciation est inutile. Mais cette manière de voir ne cadre pas avec un monde où tout est dans l’évanescence, dans l’emploi-jetable, le paraître. Le plus important semble être le son de la voix au lieu de la parole, et même lorsqu’il y a parole, il lui manque le souffle vital.

Or la poésie, à mon sens, est la musique incandescente du multivers. Le poète est ainsi d’abord un assoiffé, un blessé, qui se laisse guérir et nourrir par la Vie qui flambe, qui coule comme une lave brûlante dans ce que beaucoup voient comme le chaos.

En d’autres termes, sans ignorer les cassures du monde contemporain, nous y voyons des béances vitales et vivifiantes, comme le sexe d’une femme qui s’élargit démesurément pour donner naissance à un être unique, avec risque de déchirures et de perte de la vie. Et dans ces moments-là, il n’y a pas de place pour l’agitation, le bruit inutile, les accusations, ni les injonctions. C’est un moment de recueillement, d’écoute, pour que la Vie dise comment l’accueillir.

Il n’est donc pas question d’échappée, mais de prise de responsabilité au cœur de la brisure, de l’effondrement, pour laisser s’échapper le souffle créateur dans la parole créatrice — en un mot : la poésie. Nous allons ainsi dans les fondations de l’humain et de la société, par ce choix de l’enfouissement, pour plus d’emprise.

BL : Vous mobilisez le corps comme lieu de mémoire, de blessure, mais aussi de réconciliation. Pourtant, ce corps reste souvent fragmenté, dispersé, presque spectral. YÀÀNI assume-t-il une poétique de l’incomplétude ? Ou est-ce le symptôme d’une mémoire impossible à reconstituer ?

J-P. N.B : Il s’agit là, effectivement, du regard que nous posons sur la réalité. La mémoire intègre la blessure : nous ne sommes pas que lumière ou que ténèbres. L’humain est ombres et lumière. Le corps porte la mémoire du temps, les blessures du passé qui migrent dans le présent au travers de la mémoire. Cependant, il n’est pas question de nostalgie, encore moins de victimisation. La colère donne naissance à l’indignation, l’indignation à l’action de reconstruction — non seulement de la mémoire, mais aussi de tout le corps, de tout le tissu social, de l’humain.

La blessure, l’incomplétude, est perçue comme ouverture et donc comme occasion de circulation : la souffrance est toujours naturellement un pont, qui permet la réconciliation avec soi, avec les autres, et avec le cosmos, qu’importe le temps que cela puisse prendre. D’ailleurs, plus le temps est habité par l’humain, plus il devient vecteur de guérison, parce qu’il devient le phare qui éclaire dans la traversée.

Là où il y a l’obsession de la justice, de la réparation, donc de la revendication, le poète voit la quête de la vérité, au-delà des erreurs, des fautes. Il est plus important de saisir la vérité des faits, des événements, que de découvrir des coupables. Il est plus important de guérir, en affrontant ses blessures, en acceptant l’incomplétude, que d’assouvir la soif de justice, qui n’est très souvent qu’un désir de vengeance, signe d’une plaie purulente.

Nous n’avons pas l’illusion d’un monde parfait ; nous ne courons pas derrière un monde lisse, sans souffrance. Nous tentons de saisir le sens d’un monde chaotique dans lequel l’humain s’ouvre au souffle de vie, à la fulgurance du sens. Il découvre alors que les cicatrices ne sont pas que la mémoire des cassures, mais aussi des victoires, mémoire d’une histoire vivante — une histoire où la vie est toujours victorieuse malgré les échecs apparents.

BL : Certains lecteurs pourraient percevoir dans YÀÀNI une forme de repli, voire d’« élitisme formel ». Comment répondez-vous à ceux qui attendent de la poésie africaine une parole plus frontale, plus accessible, plus immédiatement engagée ?

J-P. N.B : Nous pensons que la parole frontale a fait son temps : les chantres de la Négritude ont fait entendre leur voix. La Négritude a réveillé nos consciences, sans résorber le problème du mépris du Nègre, du Noir. La mentalité dominatrice a changé de forme et empêche même de crier notre noirceur, notre négritude, dans une volonté toujours plus marquée de contrôler non seulement les émotions, mais même l’expression des émotions. Le piège est celui de s’obstiner à demeurer dans cette dialectique de prédateur et de proie.

Nous pensons qu’il faille réveiller la conscience africaine à l’estime de soi et à l’affirmation de soi, non pas en face de l’autre, comme dans une quête d’Acte d’existence ou de Certification d’Aptitude Humaine. Notre rôle n’est pas d’abord de guérir un monde qui se noie dans l’hybris de la grandeur et du paraître. Nous avons à redécouvrir notre identité profonde, à habiter notre authenticité afin de vivre selon notre propre vision du monde. Les combats épuisent et les constructions épanouissent ; il suffit de se poser pour s’opposer, si l’opposition est nécessaire.

Il n’est pas alors question d’un élitisme formel, mais de sortir nos peuples d’un esclavage dialectique et idéologique. L’on ne saurait vivre éternellement en confrontation ou en comparaison avec l’autre. Nous devons être notre propre mesure, au vu de la richesse de notre Histoire et de notre vivrier humain. Tant que nous acceptons cette logique de l’emprisonnement dans le Passé, d’une lecture cyclopique de notre Passé, nous n’aurons d’autre choix que d’être toujours des êtres en révolte, sous le genou des mêmes maîtres. L’Histoire africaine ne commence pas avec l’esclavage, la colonisation, le néo-colonialisme ou les guerres d’indépendance. Nous ne pouvons pas effacer tout cela, et il n’en est même pas question. Mais nous pouvons et nous devons nous situer autrement en face de ce pan de notre Histoire.

Regarder Um Nyobè, Ouandié et Moumié et vouloir reproduire leur combat n’est pas fidélité à leur esprit, c’est un manque d’intelligence et surtout d’authenticité. Hier, nous avions quelques Héros ; aujourd’hui, c’est à chaque Africain d’être Héros de notre Histoire. Notre monde doit refuser de tourner autour de l’Occident et de ceux qui se proclament Maîtres du monde.

BL : Vous semblez refuser les assignations identitaires, les injonctions à “représenter” une communauté, un territoire, une cause. Est-ce une manière de préserver l’autonomie du poème ? Ou une critique implicite des logiques de visibilité dans les littératures du Sud ?

J-P. N.B : Ce n’est pas seulement l’autonomie du poème à préserver, mais toute une vision à proposer.

Nous avons passé notre enfance et jeunesse à nous gaver des littératures d’ailleurs et à nous extasier de la musicalité des poésies d’ailleurs. Sans entrer dans une logique de confrontation que nous récusons, nous avons la préoccupation d’une visibilité des « littératures du Sud » dans le Sud. La population africaine est un immense espace pour la semence d’une littérature nôtre, qui propose un regard sur nos réalités, un regard nôtre ; qui propose des solutions issues de notre richesse culturelle, des solutions nôtres. Chaque fois que l’on entre dans la logique de l’importation (industrielle, intellectuelle, etc.), on reste dans l’esclavage systémique. Il nous faut le courage d’être soi là où l’on ne parle que de globalisation. Car c’est là une autre manière de phagocyter, d’envahir en douceur.

Notre poésie est l’expression d’une conviction profonde : faire usage de ce qui existe, mais pour notre propre intérêt. Tel est l’usage que nous faisons de la langue française dans notre poésie, puisqu’une langue est un véhicule.

Nous pensons en effet que la musicalité des vers vient de la justesse des mots. Les mots sont comme des notes de musique. Aucune d’elles n’a une beauté en soi. Placées de façon harmonieuse les unes à côté des autres, elles prennent de la valeur, elles deviennent une mélodie, une musique. C’est ainsi que nous n’avons pas le souci du mot élégant à entendre ou beau à lire. Ce dont nous avons besoin chaque fois, c’est le mot juste, qui véhicule le souffle de notre ventre.

Généralement, lorsque quelqu’un maîtrise sa langue maternelle, il trouve facilement les mots pour s’exprimer. Eh bien, je parle parfaitement la langue de mon histoire. Je ne la renie pas. Je ne la maquille pas, mon histoire. Elle a forgé ma personnalité, elle nourrit mon identité. Je parle donc parfaitement la langue de mon histoire. Dès lors, les mots de mes blessures, de mes erreurs, de ma solitude, et surtout de mon espérance lumineuse viennent très souvent spontanément, en image — une image maternelle — de mon existence, et j’essaie de trouver le mot juste, en français.

Il n’est donc pas question de représenter une communauté, mais d’exister et de se déployer. Encore une fois, il est temps de sortir de cette logique du Certificat d’Existence octroyé d’Ailleurs. L’Amérique existait avant l’arrivée de Christophe Colomb ; l’art, et donc la poésie, existait avant l’introduction des langues indo-européennes en Afrique. Le souci qui est le mien est celui de communier avec les miens, où qu’ils se trouvent, avec toutes celles et tous ceux qui ont encore le cœur ouvert au langage de l’univers, à la musicalité du multivers.

BL : La notion de “Care” est souvent associée à une éthique féministe, attentionnelle, réparatrice. Comment la transposez-vous dans une poétique enracinée dans les strates du vivant africain, sans tomber dans l’essentialisme ou l’exotisation ?

J-P. N.B : En chaque être humain, il y a du féminin et du masculin : on parle de l’anima et de l’animus. Mes mots ne sont pas le fruit d’une composition intellectuelle, ils jaillissent de mon cœur. Ils portent ainsi mon histoire et celle de ma terre ; l’histoire de mes Ancêtres qui ont toujours vécu en harmonie avec la nature et avec les hommes ; mes Ancêtres d’Afrique qui ont accueilli à bras ouverts l’Étranger, avec « un seul cœur », et qui ont cru en la parole de cet Étranger, malgré sa langue fourchue.

Mais la douleur ne transforme pas l’humain, puisqu’elle ne touche que le corps ; la souffrance même ne transforme l’humain, sinon pour le bonifier. Nous avons à tenir notre rôle, à accomplir notre mission, liée à notre identité profonde d’Africains. Beaucoup essaient de la remettre en question, au vu des aléas de l’Histoire et des chocs civilisationnels.

Je pense que l’âme africaine est immortelle, elle est la nappe phréatique dans le ventre de la terre, qui nourrit tous ses enfants d’hier et d’aujourd’hui : il suffit de creuser, de se reconnecter, comme on dit aujourd’hui.

BL : Votre refus de la virtuosité formelle, du vers séduisant, s’oppose aux logiques éditoriales dominantes. Pensez-vous que cette posture puisse survivre dans un marché littéraire globalisé, où la visibilité est souvent conditionnée par la spectacularisation du texte ?

J-P. N.B : En Afrique, nous avons des pays en construction, et non pas en voie de développement — expression qui nous horripile. L’Afrique elle-même est en phase de résurrection, comme disent certains.

Lorsqu’on a terminé de construire, on a le temps et le droit de se divertir, de composer une musique qui invite à la légèreté. Mais pendant qu’on est plié sous l’effort, on a l’exigence de la solidité. Cette solidité, dans l’écriture, s’appelle l’authenticité.

Dans une société de consommation, il y a des produits frelatés, parce qu’en réalité ce qui est visé, c’est le gain. Puisqu’aujourd’hui on recherche également le gain en littérature, il y a le risque des productions littéraires frelatées, sans solidité, sans authenticité.

Il n’est toutefois pas question de minimiser les aspects économiques de la littérature. Puisque le livre est une production, il a un coût ; il doit générer des intérêts. Les éditeurs ont le droit de rentrer dans leurs fonds, mais également de mettre en valeur les auteurs, qui sont en réalité des artistes.

Il est pourtant indéniable qu’un bon produit finit par trouver acquéreur, surtout lorsque la communication est bien faite. Ce n’est donc pas le produit qu’il faut diluer. Il faut plutôt maintenir sa qualité. Et pour cela, il convient de contester la dictature de la globalisation.

Combien d’enfants dans nos pays africains sont conscients de la globalisation alors qu’ils sont encore en train de s’ouvrir à leur propre univers ? Au lieu de leur seriner le discours de la globalisation, il est important, pensons-nous, d’en faire des hommes et des femmes authentiques, conscients de leur identité, de leur place dans le monde et de leur mission. Et c’est aussi le rôle de la littérature, la mission du poète.

BL : Dans vos poèmes historiques — Le sang de l’histoire, J’écris ton nom — vous tracez une cartographie du sang plutôt que des frontières. Quelle place accordez-vous à la mémoire traumatique dans la fabrique poétique ? Est-elle un matériau ou une matrice ?

J-P. N.B : Devant la tragédie de l’esclavage, des multiples déportations des Nègres à travers les marchés du monde, devant les pogroms du colonialisme et la pandémie du néocolonialisme, on peut avoir plusieurs attitudes. Tout dépend du regard que l’on pose sur ces chapitres de notre Histoire.

Nous sommes de ceux qui pensent que chaque blessure est une ouverture, une promesse de vie, un élan vers l’autre. Le sang de notre terre, de notre Mère, l’Afrique, qui a coulé et qui coule jusqu’aujourd’hui, dans l’âme et la chair de chaque Africaine et Africain, ce sang irrigue notre existence quotidienne et l’illumine. Car la souffrance lave les yeux, elle permet de voir clair. Lorsqu’on a habité sa souffrance, on en sort libéré, et l’humanité qu’on a voulu détruire en soi éclate plutôt dans toute sa splendeur. C’est cela qui permet une meilleure présence dans le monde.

Dans le cas contraire, la mémoire traumatique crée des frontières, en tant qu’elle est repliée sur elle-même, dans une attitude défensive. Et la victime d’hier devient alors le bourreau d’aujourd’hui. Elle se trouve en droit de brandir ses cicatrices comme autant d’arguments de légitimité et d’armes de chantage pour perpétrer génocides et exterminations, pour programmer déportation et colonisation.

La mémoire ne doit pas demeurer traumatique, sans pour autant ignorer ni effacer sa souffrance. Elle doit devenir noétique et même mystique. Par l’ouverture de la blessure, en effet, passe l’humain, tout autant que le divin. De même que le désert porte la mémoire de la mer, c’est ainsi que l’histoire contemporaine de notre continent, avec ses soubresauts psychédéliques, révèle ce qu’a toujours été l’Afrique : la Mère de l’humanité.

Oublier notre identité et notre mission, c’est être dilué dans la globalisation et disparaître.

BL : Vous écrivez “dans le monde”, non “sur le monde”, en réseau, en expansion. Cette posture glissantienne du rhizome, comment la conciliez-vous avec les attentes d’une critique littéraire internationale souvent formatée par des grilles eurocentriques ?

J-P. N.B : Vous faites bien de parler des « grilles eurocentriques » d’une critique littéraire internationale. Mais une critique littéraire africaine est également internationale, en tant qu’elle est ouverte à tous les amoureux de la Littérature. C’est dire que la littérature africaine, et partant notre écriture poétique, en tant qu’elle est inscrite dans un monde précis, est internationale, puisqu’elle parle une langue du monde, puisqu’elle véhicule le souffle du multivers.

La nouvelle colonisation qu’est la globalisation donne à croire que n’est universel que ce qui est européen ou américain. L’Afrique a plus d’un milliard et demi d’habitants, soit environ plus de 18 % de la population mondiale : c’est ce qui est consommé en Afrique qui est international. D’où l’activisme des multinationales en Afrique.

La littérature africaine n’a donc pas à subir un quelconque complexe du monde extérieur. Les auteurs africains doivent être lus d’abord par des Africains ; ils doivent être mis en exergue par des critiques africains et vendus par des agences littéraires africaines en Europe.

La sagesse de grand-mère dit que c’est à chacun de donner de la valeur au sac qu’il porte. C’est à nous, d’abord, de mettre en valeur notre littérature, tant au niveau de la production, de la communication que du lectorat.

BL : Enfin, YÀÀNI est un livre qui se lit autant qu’il se respire. Mais que reste-t-il du souffle poétique lorsqu’il est confronté aux logiques éditoriales, aux attentes des festivals, aux formats imposés par les institutions ? Comment résistez-vous à la normalisation de la parole poétique ?

J-P. N.B : En écrivant, nous n’avons pas une préoccupation mercantile, encore moins des projets d’être sous les feux des projecteurs. Notre objectif est simple et basique : être lu.

Les festivals sont pourtant intéressants. Une invitation sera toujours un plaisir, en tant qu’occasion de rencontres et d’échanges, et donc d’écoute et de découverte. Nous estimons important d’entendre l’écho de notre écriture dans le cœur des lecteurs, leur réaction, au-delà des mots techniques des analystes littéraires. Voilà ce que nous recherchons particulièrement. Et tant qu’un prix littéraire permet un lectorat plus vaste, il est le bienvenu.

Bien que perçu comme un artiste, la préoccupation d’un écrivain ne devrait pas être de devenir une star.

Pour cette raison, s’il arrive que des milliers de Camerounais et des milliers d’Africains nous lisent, nous aurons là notre prix littéraire.

Si déjà le souffle de YÀÀNI alimente plusieurs cœurs, l’esprit de plusieurs jeunes et adultes, si notre proposition poétique devient l’objet d’une attention académique, nous nous sentirons au cœur d’un festival international.

D’ici, le devoir de fidélité à notre identité littéraire, de respect envers notre lectorat.

Il est question, en un mot, de demeurer authentique et libre.

C’est l’unique manière de garantir la liberté de la parole poétique.

Échange mené par Nkul Beti, critique littéraire et écrivain camerounais.

noahatango@yahoo.ca