Bonjour les amis. Nous recevons pour vous aujourd’hui, un auteur Béninois, Stephens AKPLOGAN: » Notre éducation n’intègre pas le livre comme un corpus thérapeutique. La conséquence est sans appel. Très peu de gens lisent vraiment parce que nous n’en avons pas ou plus l’habitude. Nos jeunes frères sont incapables parfois de citer correctement un livre au programme mais peuvent chanter de mémoire un répertoire de plusieurs musiques. »

BL : Bonjour Monsieur Stephens Akplogan. Nous sommes heureux de vous recevoir sur notre blog. Vous êtes écrivain béninois. Vous avez à votre compte, plusieurs œuvres littéraires. Comment cette aventure a-t-elle commencé ? Nous serons heureux d’en savoir davantage sur vous.

SA : Merci. Je ne cache pas mon plaisir d’être sur Biscottes Littéraires. Je salue votre entreprenante vitalité qui sert nos littératures et donne de l’écho à nos voix particulières. Je suis rentré de façon pratique dans cette aventure en 2007 à mon retour de Dakar où j’étais pour les études. Mon premier essai Exégèse identitaire a été publié fin 2007 et depuis, je suis là dedans.

BL : La plupart de vos livres sont édités à l’extérieur. Est-ce à dire que vous n’écrivez pas d’abord pour les lecteurs de chez vous ?

SA : (Sourire) Ce serait prétentieux de ma part de penser que les miens n’ont pas besoin de me lire. J’ai toujours veillé à ce que ceux de mes livres publiés ailleurs puissent être à portée de main.

BL : Le choix de se faire éditer à l’extérieur ne vise-t-il pas une démarche tacite de se faire mieux connaître à l’international et se rendre plus idoine pour les prix littéraires ?

SA : A rêver d’un quelconque prix, on meurt de sa belle mort. Je pense sincèrement que les prix ne disent pas toujours la qualité qu’on veut qu’on y lise. La survie dans cette aventure repose sur d’autres leviers que ne peuvent garantir à eux seuls les prix. Aussi, les meilleurs livres qui m’ont fait une grande impression n’ont même pas été salués par ces prix qui chaque année suscitent plus une attention commerciale que la curiosité littéraire qu’on en semble dire. Je ne suis pas contre les prix. Ça met de façon un peu spéciale les projecteurs sur l’œuvre mais on n’en tire pas toujours l’autorité et l’éternité qui devraient couronner cette consécration.

BL : Quelle politique avez-vous mise en œuvre pour que vos livres soient disponibles au pays quand on sait qu’un livre édité à l’extérieur, s’il n’est subventionné, revient toujours cher en Afrique ?

SA : J’achète un volume que je remets en vente dans les librairies à moitié prix. C’est au moins une remise de 5000 f sur chaque livre.

BL : Quel accueil le public béninois réserve-t-il à vos œuvres ?

SA : Je suis à plein temps biographe et romancier par intermittence. J’ai donc un public sélectif. C’est donc en fonction de la personnalité peinte ou de la thématique de mon roman que l’engouement se mesure. Le Sarcophage des mutilés a eu un bel accueil, tout comme Soigner les certitudes, coécrit avec Reckya Madougou. Chaque année les choses s’améliorent et j’ai les yeux rivés sur mes très prochaines publications.

BL : Quelles leçons tirez-vous de tout ceci et quelles sont les solutions que vous proposez pour que les livres des auteurs africains soient aussi disponibles sur place ?

SA : Au-delà de la nécessité d’une meilleure distribution des livres africains dans nos pays, il faut repenser la politique culturelle et notamment celle du livre. Nous avons un rapport accidentel avec le livre. On ne va vers le livre que lorsqu’on ne peut pas s’y soustraire. Nous n’avons plus de plaisir ou de bonheur lié au livre. Notre éducation n’intègre pas le livre comme un corpus thérapeutique. La conséquence est sans appel. Très peu de gens lisent vraiment parce que nous n’en avons pas ou plus l’habitude. Nos jeunes frères sont incapables parfois de citer correctement un livre au programme mais peuvent chanter de mémoire un répertoire de plusieurs musiques. Lire leur paraît fastidieux, inopportun, infructueux et nous ne faisons rien en tant que parent ou formateur pour corriger cette entorse. Nous côtoyons au quotidien des éclopés culturels et c’est là un drame générationnel qui pénalise davantage le livre et dessert la culture.

BL : « Le sarcophage des mutilés », parlons-en. Dès ses premières pages, ce livre nous entraîne dans un monde de gloire et de politique. Pourquoi avoir d’abord fait comme un état des lieux de l’Afrique avant de déboucher sur le bénin. Il y avait derrière cette tactique une intention particulière? Auriez-vous peur de dénoncer les abus et les travers politiques de votre pays ?

SA : Non. Loin de là. J’ai voulu sans doute porter en abscisse ce qui se passe au Bénin. Mais il reste que ce sont des blessures communes à toutes nos terres. Marchandage de bonté, bonheur illusoire, désillusions, privations de libertés, zèle glandulaire des politiciens. Ce n’est donc pas lié à la peur en dépit du fait que nos hommes politiques dédaignent qu’on leur signifie leur propre laideur. Il n’y a pas de beauté sans laideur ni de bonté sans vilénie. Ils se sucrent de compliment. Ils veulent des compliments, ils les motivent même à travers un réseau de communicants. Cependant, les critiques ne sont pas bienvenues chez eux.

BL : Que représente le tournant historique de 2016 pour l’écrivain que vous êtes ?

SA : Je vous décevrai peut-être en disant que ce n’en est pas un. Pour moi, c’est juste un tournant. Tout mon souhait est que cela tourne bien afin d’être positivement historique dans la manière dont la citoyenneté de chaque béninois serait respectée entre droits et devoirs affectés à sa charge. Pour le moment, je reste observateur de ces déclinaisons farfelues de la notion de développement et de prospérité.

BL : Lissa, Lucius, le dieu Gandjêto. On lit entre les lignes de votre roman un lien entre ces personnages spirituel mais aussi avec la politique. Est-ce à dire que politique et religion partagent le même univers quand on sait que notre Etat est laïc?

SA : Il y a un lien, bien sûr. Les hommes politiques s’investissent souvent à tort du droit de vie ou de mort sur leur peuple au point de rentrer dans un déisme de mauvais aloi. Le pouvoir des honneurs et de la gloire déraisonne l’humain et fausse son jugement. On a également vu une jeune dame dans une prétention de déité suprême. Nous sommes sur une terre où la faim excuse toutes les fins. Mais il y a une frontière à ne pas franchir.

BL: Avec « Tableau des mœurs« , le ton, en plus d’être fantastique comme c’est le cas dans « Le sarcophage des mutilés », est aussi philosophique avec comme pour objectif principal, une réflexion profonde sur le phénomène de l’adultère qu’on explique chez nous par l’infidélité de la femme. Avec le recul, quelles analyses faites-vous de ce phénomène, en tenant compte de l’environnement socio-anthropologique Gun auquel vous appartenez ?

SA : Je me rends compte que vous avez assez fouillé. « Tableau des mœurs » est paru en 2015. Mon premier roman. Même avec du recul, ma lecture reste la même et si je devrais réécrire ce livre aujourd’hui, je serais un peu plus rigoureux sur les fresques à introduire. Il y a un mal-être social qui se vit et l’infidélité n’est que l’une des formes de manifestations la plus sensible de ce phénomène. Derrière chaque infidélité, il y a une succession de causes et d’effets dont les ramifications trouvent explications dans plusieurs choses et qu’en une phrase j’appellerai une mauvaise entrée de l’homme ou de la femme dans le commerce avec autrui.

BL : Vous n’avez pas écrit que des romans. Vous êtes aussi essayiste. Mais quand on lit vos romans, on se demande si vous l’êtes pas fondamentalement, vu les nombreuses réflexions philosophiques et analyses qui les jalonnent. Qu’êtes-vous réellement ?

SA : J’ai du mal à être juste un conteur de fantasmes. Parfois, il faut des embardées pour amener le regard du lecteur sur la perspective de chaque écrit. Un peu de questionnement sur nous-mêmes, un coup de balaie dans la toile d’araignées. J’ai étudié fondamentalement la philosophie, la psychologie et les Sciences de l’éducation avant de voguer vers d’autres horizons un peu plus technique. Je vais demeurer romancier, mais je suis essayiste de souche.

BL : L’autre genre dans lequel vous excellez actuellement, c’est bien la biographie. Quand cette passion pour la biographie a-t-elle commencé ? C’était quoi l’élément déclencheur ?

SA : Voilà. Je suis rentré dans la biographie en 2010 avec une tentative consacrée à Adrien Houngbédji. L’élément déclencheur est le doyen Jérôme Carlos. Il me signifiait que c’est un secteur porteur qui nécessite beaucoup d’atouts et que s’il était encore jeune, il l’aurait embrassé. J’ai donc saisi la balle au bond et depuis, je n’ai pas arrêté de m’y frotter.

BL : Quel est l’état des lieux en ce qui concerne le genre biographie et quel avenir prédites-vous à ce genre en Afrique ?

SA : Je pense que la biographie a un bel avenir en Afrique où tout bouge actuellement et que les jeunes ont besoin de maître à penser et de modèles inspirants. Il y a tant de jeunes qui voudraient lire du possible dans leur propre vie en contemplant l’étincelle qui scintille chez les autres. Il faut que le règne des biographes succède maintenant aux diseurs d’avenir qui pullulent à chaque coin de rue avec des évangéliques et pasteurs de tous poils. C’est d’ailleurs ce filon qu’exploitent les « coachs » improvisés.

BL : De « Transgénéïté orale dans la poétique de Gabriel Okoundji » à « Henri Djombo, Le refus de tendre vers le néant », quelle lecture faites-vous sur la vie sociopolitique et socioculturelle des intellectuels africains animés certes de bonnes intentions et ambitions mais qui sur le terrain de la pratique ne font pas mieux que les autres ?

SA : Je ne dirai pas qu’ils ne font pas mieux que les autres. Il y a quelques préalables à questionner avant d’aller à cette conclusion. Sont-ils décideurs ? Ont-ils le pouvoir de changer les choses ? Les intellectuels africains sont des matrones. Ce sont des accoucheurs du possible. Mais le possible, c’est chacun de nous depuis le parent assumant diligemment son rôle d’éducateur, la tradition qui libère les ailes de ses enfants plutôt que de les rogner, l’enseignant qui fait descendre dans l’apprenant le rêve et la mesure pour croître. Le possible, c’est nous tous ensemble et chacun jouant sans ruse sa part de cette sociabilité qui nous rend humain sans contexte.

BL : Quels sont les souvenirs douloureux que vous gardez de votre riche parcours d’écrivain ?

SA : (Sourire) J’attends d’avoir au moins trente ans dans le métier pour faire ce point. Je n’ai pas de problème avec les mauvais souvenirs. Ils me servent d’échelle.

BL : Quel portrait dressez-vous de Henri Djombo et Reckya Madougou dont avez eu l’heur d’écrire la biographie ? Qu’ont-ils de commun ? En quoi se démarquent-ils l’un de l’autre ?

SA : Henri Djombo et Reckya Madougou ne sont pas comparables. C’est deux styles latéraux. J’ai éprouvé énormément du plaisir à travailler sur Henri Djombo qui est d’une humanité et d’une simplicité qui pourraient bien coûter chères à une vente aux enchères. Beaucoup de modestie au chœur d’un culte de discrétion. Il n’est pas emphatique comme le politicien lambda. Bien qu’ayant passé plus de la moitié de sa vie dans le cercle politique, il y a encore la prudence et la retenue paysanne dans la formulation de son être. Surtout, il a travaillé sur lui-même à ne pas tomber dans le néant. Travailleur et battant. C’est un personnage sincère en amitié et un insoupçonné tacticien en politique avec un talent d’écoute qui l’élit au rang d’un bon médiateur.

J’avoue que je n’ai pas pratiqué Reckya Madougou sur la même durée qu’Henri Djombo. Reckya Madougou est néanmoins une belle personne. Une force de caractère qui fait parfois ramer à contre courant. Il faut savoir être soi-même pour mieux collaborer avec Reckya Madougou. Elle peut ne pas trop aimer ce côté de vous, mais elle sait s’y faire jusqu’au terme du projet qui vous réunit. Pour être plus complet, j’ai fait une biographie sur Reckya Madougou qui n’est pas encore parue. En attendant, nous avons cosigné Soigner les certitudes, dialectique du minimum humain en Afrique. Ce livre s’est écoulé à plus du millier d’exemplaires en quelques semaines est quelque part le signe que cette jeune dame sait voguer vers les perspectives qu’elle se trace.

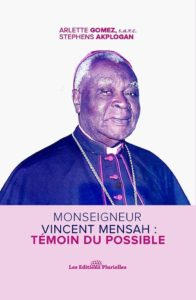

BL : Comment avez-vous vécu l’expérience de la rédaction de la biographie de Mgr Vincent Mensah que vous avez connu et qui aujourd’hui n’est plus de ce monde ?

SA : Monseigneur Mensah. Je me rappelle de ses yeux indépendants. C’était comme ci ils n’étaient suspendus à aucune émotion. Je le voyais déjà tout petit. Notre maison familiale étant presque en face de l’église Saint François Xavier de Porto-Novo, une grande paroisse qu’il visitait pour diverses raisons pastorales. Mais, j’ai pu faire l’expérience de ses yeux quand je devais lui remettre sa mitre lors d’une célébration où je servais la messe. J’étais en sixième. Un instant épique devant un personnage d’une forte statue. Il est d’une forte personnalité. Il incarnait une certaine autorité non négociable et d’un charisme poignant.

Je remercie au passage Monseigneur Aristide Gonsallo qui a souhaité que je cosigne ce livre avec la Sœur Arlette Gomez. Une belle expérience où il a fallu faire des concessions et surtout être diplomatique sur certaines embrouilles culturelles qui ne lui ont pas rendu la tâche facile à son arrivée à Porto-Novo en 1970. Chaque livre est une nouvelle expérience avec une sensation particulière.

BL : Quels sont vos projets en matière d’écriture ?

SA : Je conduis chaque année au moins trois projets de livres. Il y a donc des livres qui sont publiés bien après pour quelques contingences éditoriales. Mon livre sur Edem Kodjo paraît finalement cette année. Sa maladie et son décès nous ont surpris et motivé le report alors que tout était déjà prêt avec sa bénédiction. Quatre livres sont attendus. Deux romans dont Intifada des feuilles mortes publié aux Editions Stellamaris en juillet. Pour le reste, vous ne serez pas déçus.

BL : Votre mot de la fin.

SA : Merci et merci.